※この記事はに最終更新されました。

ウェブアクセシビリティ試験の実施方法

2024年4月1日の改正障害者差別解消法の施行により、「障害のある人への合理的配慮の提供」が求められるようになりました。

これにより民間事業者でもウェブアクセシビリティに対してあらかじめ改善措置をとることが必要となります。

ウェブアクセシビリティのガイドラインとしては、国際基準となる「WCAG」と日本国内基準となる「JIS X 8341-3:2016」があります。

それらのガイドラインに基づいた「達成基準チェックリスト」を作成してアクセシビリティ試験を実施することで、ウェブアクセシビリティの観点で見たサイトの品質管理を行うことができます。

※参考:JIS X 8341-3:2016 試験実施ガイドライン

Table of Contents

ウェブアクセシビリティの基準を決める

ウェブアクセシビリティ試験を実施するにあたって、まずサイトの方針を定めます。

- サイト内のどのページを対象とするか

- 目標とする適合レベル(A、AA、AAA)

- 対応する度合い(準拠、一部準拠、配慮)

ウェブコンテンツが「JIS X 8341-3:2016」にどのように対応しているかの対応度とその表記方法については、ウェブコンテンツの JIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドラインも参照ください。

対象となるページ

サイト内で試験の対象となるページ、対象外となるページを明確にします。

適合レベル(A、AA、AAA)

アクセシビリティ達成の重要度を示す指標として分類された3つの分類を「適合レベル」と言います。

| 分類 | 内容 |

|---|---|

| レベルA | アクセシビリティを確保するために最低限必要なレベルになります。 達成できていないと、スクリーンリーダーなどの支援技術を用いてもコンテンツを利用できない場合があります。 |

| レベルAA | 総務省やデジタル庁などでも適合が推奨されている標準的なレベルになります。 達成できれば、ほとんどのユーザーが支援技術無しでもコンテンツを利用できるようになります。 |

| レベルAAA | レベルAやレベルAAをより発展させたレベルになります。 達成できればよりコンテンツを利用しやすくなりますが、達成条件がかなり厳しく、作業コストもかかります。 |

総務省「みんなの公共サイト運用ガイドライン」では AAに適合させることが推奨されており、他国の法律やポリシーでもAAに適合させることを推奨されているため、AA適合を目標とする場合が多くなります。

対応する度合い(準拠、一部準拠、配慮)とは

「JIS X 8341-3:2016」の対応度として、「準拠」「一部準拠」「配慮」の3つの方法があります。

- 「準拠」:試験を行って達成基準すべてを満たしている場合。試験結果を合わせて公開します。

- 「一部準拠」:達成基準の一部を満たしている場合。追加で今後の対応方針を記載します。

- 「配慮」:試験の実施と公開の有無は問いません。

ウェブアクセシビリティ試験を実施する

1. チェックリストの作成

JIS X 8341-3:2016 試験実施ガイドライン(達成基準チェックリストの例)を元に、チェックリストを作成します。

2. miCheckerの導入

miCheckerを利用してアクセシビリティ試験を実施します。

miCheckerの導入方法・基本的な使い方については、以下の記事でまとめています。

そちらを参照の上、miCheckerの導入を行なってください。

3. ワークシートを用意する

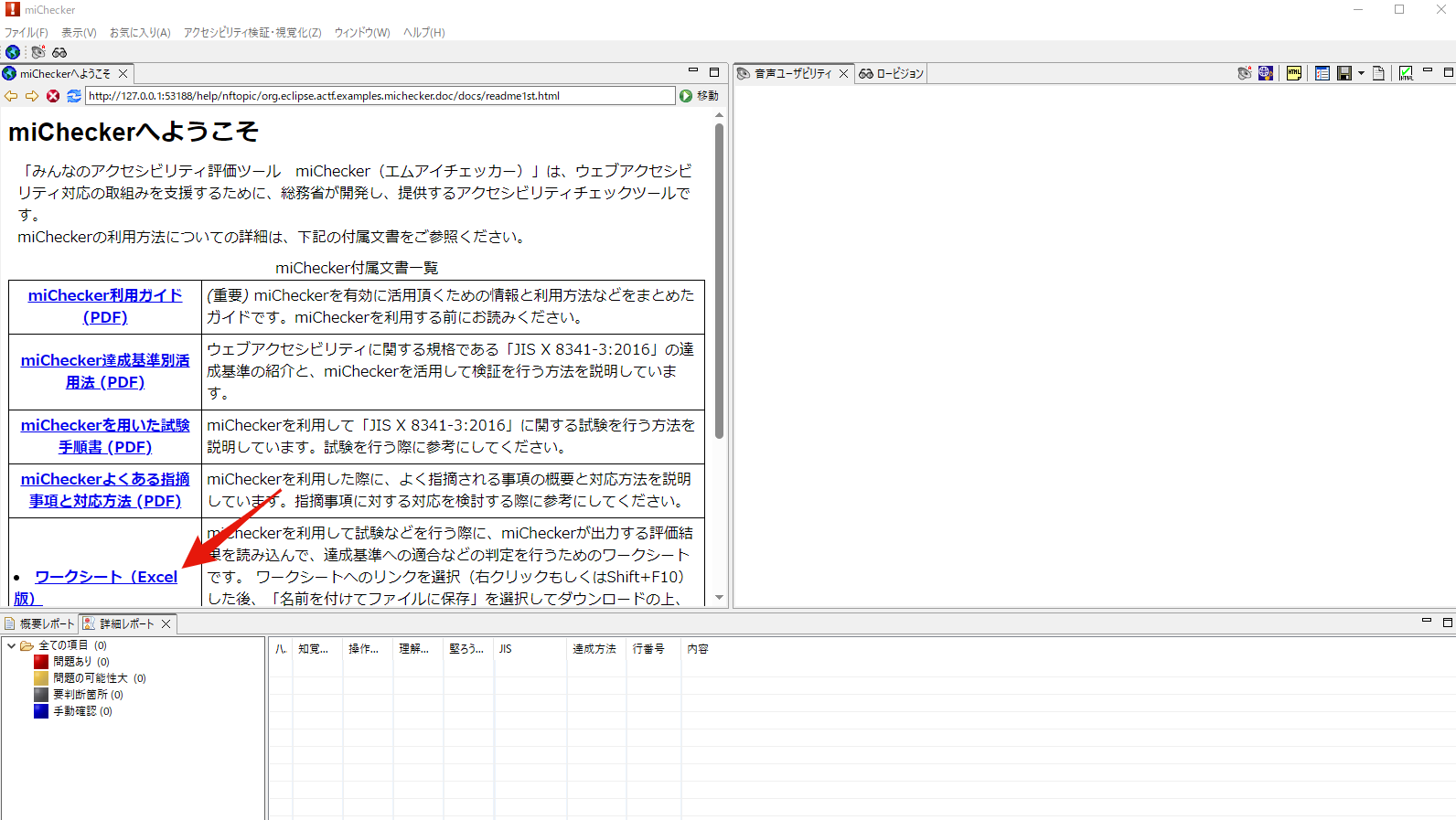

miCheckerには「ワークシート」と呼ばれる、アクセシビリティ達成基準が適合されているかどうか判定を行う「ウェブアクセシビリティ試験」を行うためのシートが用意されています。

「ワークシート」はmiCheckerの起動画面からリンクされていますので、あらかじめリンクをクリックして保存しておきます。(ワークシートはExcel形式のファイルになります。)

または、「ワークシート」のファイルはmiCheckerをダウンロードした時のZIPファイルの中にある「2_手順書」フォルダ内にも格納されていますので、こちらを使用することも可能です。

4.miCheckerで評価を行い、評価結果を保存する

miCheckerで、対象となるページの検証を行います。

(検証方法については、前述のmiChecker導入編の記事を参照してください)

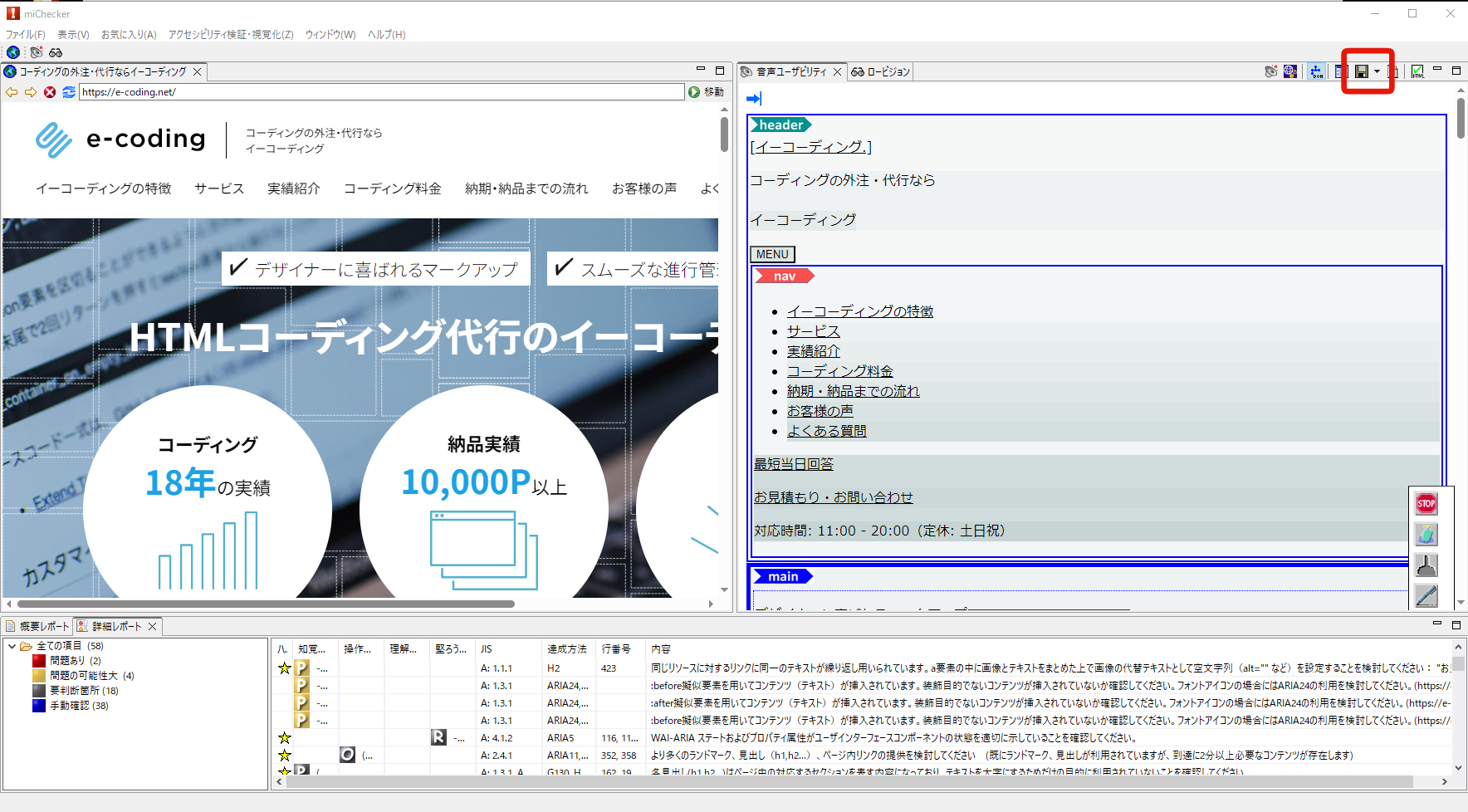

「miChecker」で検証を行い、検証結果が表示されている画面の上にある「結果を保存」ボタン(ディスクアイコン)をクリックします。

保存用のダイアログが表示されるので、保存を行なってください。検証結果がCSVファイルで保存されます。

5. ワークシートに検証結果を取り込む

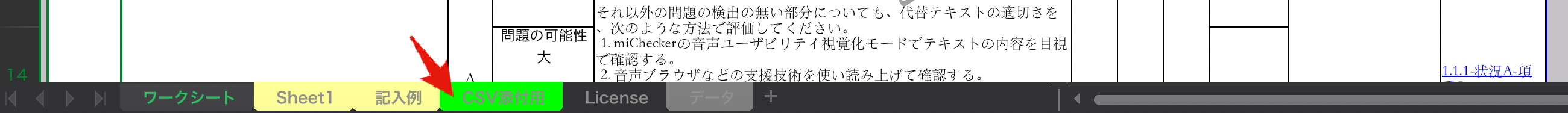

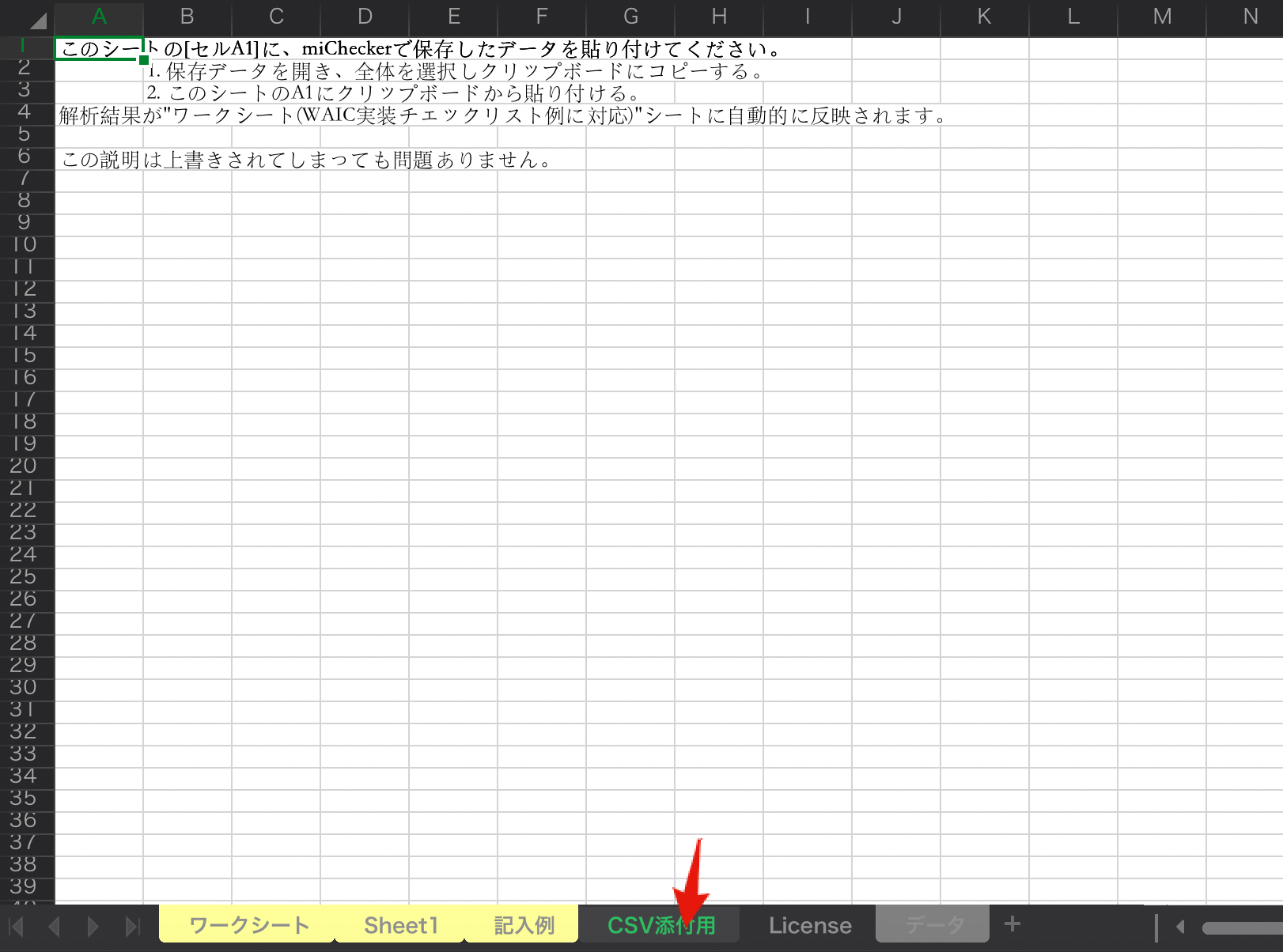

3で保存した「ワークシート.xlsx」ファイルを開き、「CSV添付用」シートに切り替えます。

次は4で保存したCSVファイルを開きます。

シート全体を全選択(Ctrl+aまたはシート左上のコーナーをクリック)した状態で、Ctrl+cを押してクリップボードにコピーします。

「ワークシート.xlsx」に戻り、「CSV添付用」シートの[セルA1]を選択した状態でクリップボードにコピーしたものを貼り付け(Ctrl+v)ます。

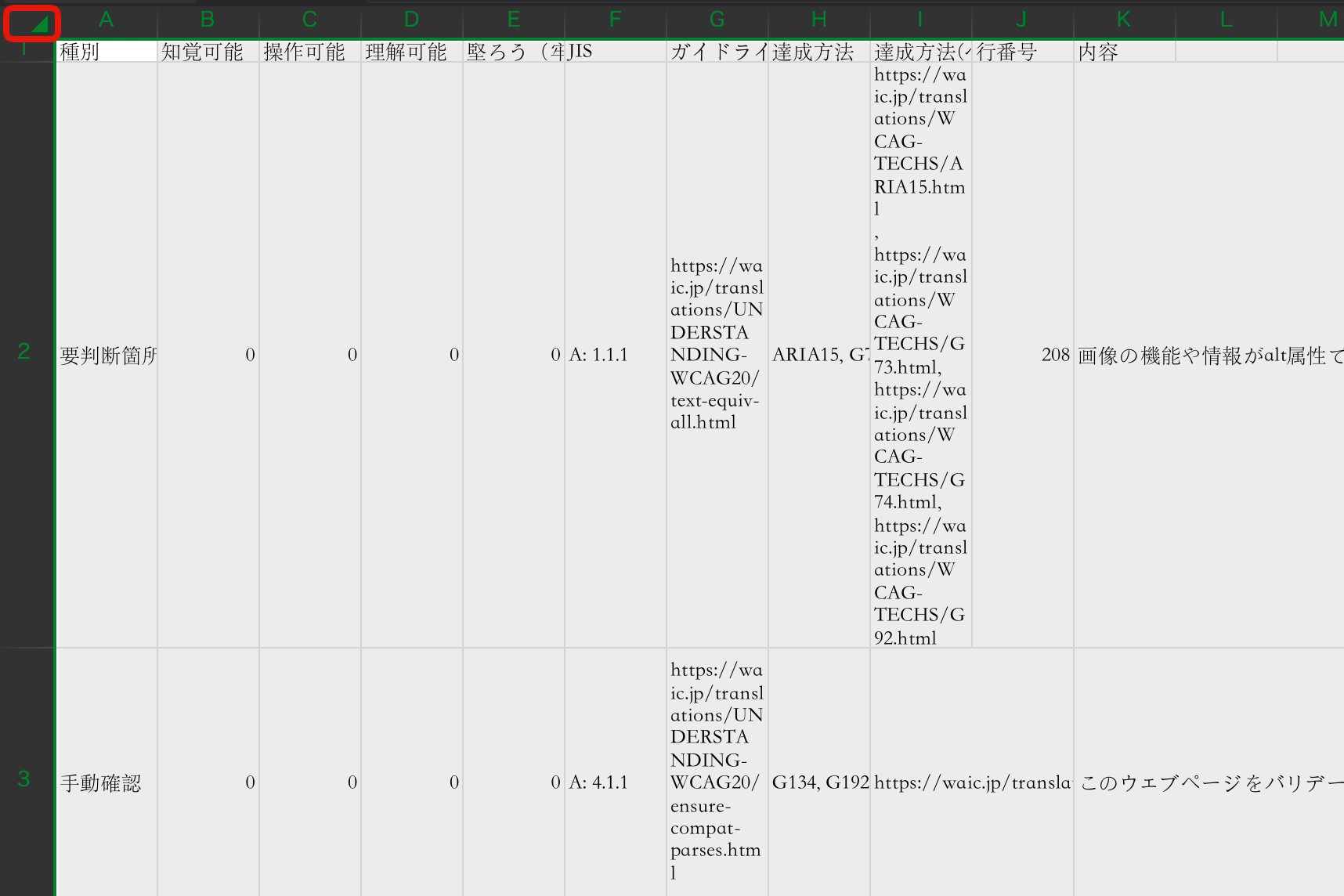

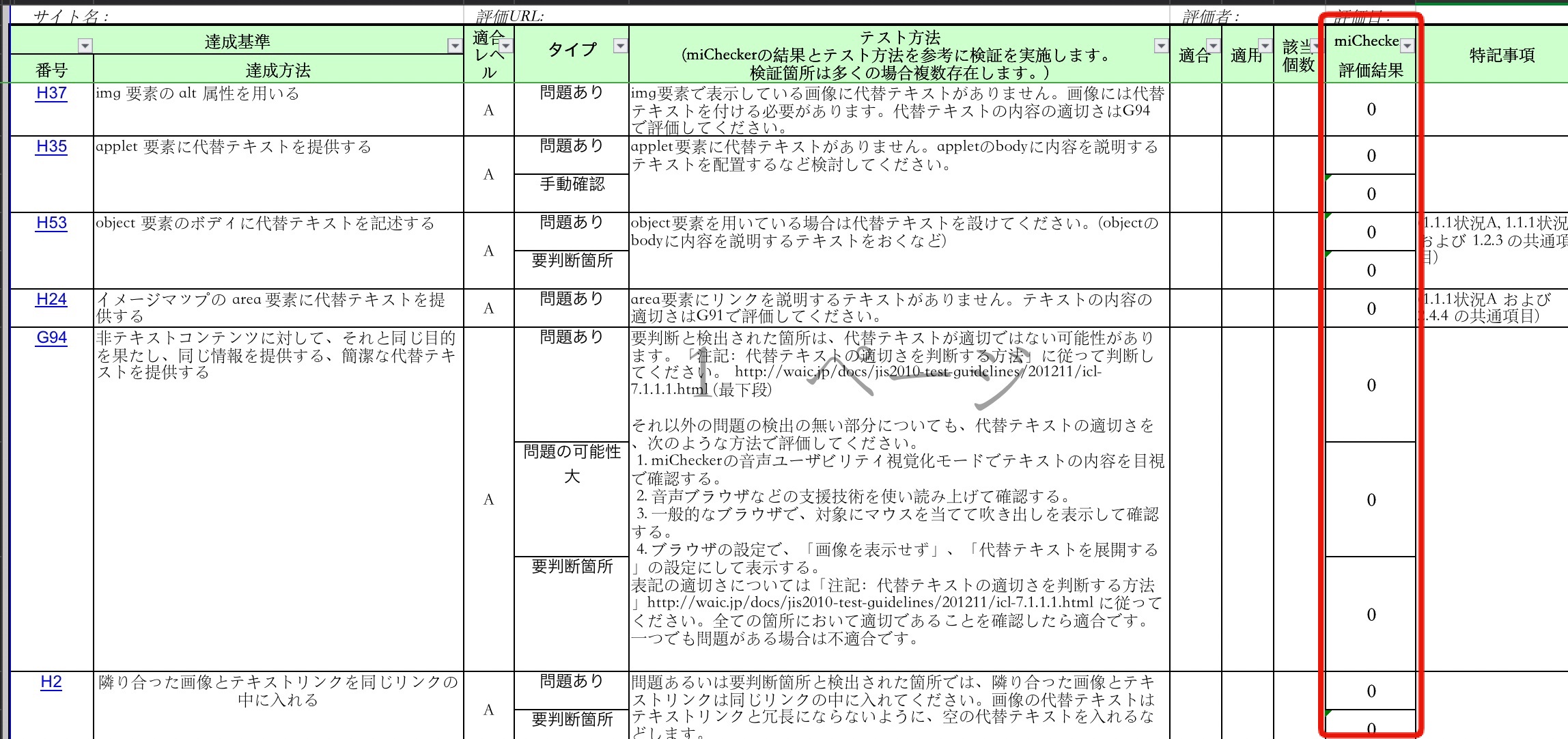

「ワークシート」シートに切り替え、結果を確認します。

「miChecker評価結果」の列に数値が入っていれば、miCheckerの検証結果を保存したCSVのデータが反映されています。

この数値は問題があった数を示します。(例えば「5」と入っていた場合、該当の達成方法について合計5個の問題があったことを示しています。「0」であれば問題は検出されなかったということになります。)

ここまでで、ウェブアクセシビリティ試験を行うためのワークシートの準備が整いました。

ワークシートの項目をすべて埋める

前項で作成したワークシートを開き、項目をひとつひとつ確認していきます。

達成方法について、適用しない項目があれば「適用」の欄に“-”あるいは“不適用”と記入します。

不適用の項目については、評価する必要はありません。

「テスト方法」の欄を確認します。

もしテスト方法の内容について未達成であれば不適合であると判断し、「適合」欄に“×”あるいは“不適合”と記入します。

検証の結果、実際に不適合だったものの数を数えて「該当個数」欄に記入します。

また、他に何か特記事項があれば、それを「特記事項」欄に記入します。

以上を項目ごとに繰り返し、すべての項目を埋めていきます。

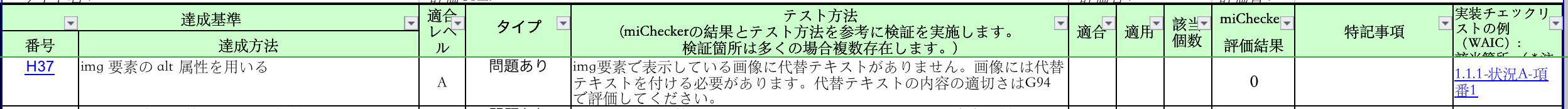

ワークシートをもとに、実装チェックリストを記入する

作成したワークシートの内容を実装チェックリストに照らし合わせ、達成基準の合否を実装チェックリストの上で改めて判断します。

ポイント

- ワークシートでは一つの達成方法に不適合があったとしても、他の達成方法で十分に達成基準を満たしているなど、条件によっては実装チェックリストでは「適合」となる場合があります。

- 同じウェブサイト内で類似する構造のページが複数存在する場合には、その類似するページの評価結果を参照することで、作業を効率的に進めることができます。

- 達成基準の目的をより良く理解することでも、作業を効率的に進めることができます。

また、miCheckerの画面上では、スクリーンリーダーなどの支援技術を利用した場合の閲覧や、弱視者や高齢者の見え方をシミュレーションすることができます。

要確認項目や問題点について詳しい情報も確認することができるので、達成基準の目的を理解するためにも、チェックリストの作成と合わせてmiChecker上でも確認を行うことをお勧めします。

miCheckerの画面の見方については、以下の記事で詳しくまとめているので参考にしてください。

まとめ

以上が、miCheckerを使用したウェブアクセシビリティ試験の実施と達成基準リストの作成方法となります。

ウェブサイトの品質管理のためにも、ウェブアクセシビリティ試験は一度だけでなく継続的に行なっていくことが重要となります。

継続的なウェブアクセシビリティの改善と試験を通じて、より多くの人々が利用しやすいサイト作りを進めていきましょう。